馬場一郎(一路居士)と馬場千代香は,東京駅前の丸ビルにあった和風堂にて和風の文房具店を営んでいました。夏目漱石とも親交があり,屋号をつけてもらいました。屋号「和風堂」も漱石の書となります。のちにこの縁を生かして書画展への協力を行っています。和風堂における観音像の書画については下記をご覧ください。

和風堂の店内

丸ビル1階の通路から見た和風堂と丸ビル全景

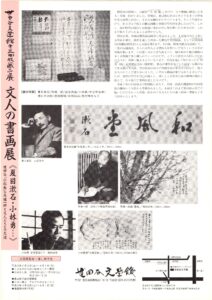

世田谷文学館で開催された書画展

一路観音抄録 馬場千代香

「一路観音碑道しるべ -三十三基と番外」より(現代かなづかいに修正)

1928年に呉服橋々畔(現在八重州1丁目)にあった店を丸ビルに移して,丸ビル和風堂を新設した。1930年に,居士が43歳の時から観音施画を始めた。ある日観音の絵を描いて丸額に入れ,廊下に面した売台の側に掛けた。「この観音様の画をもらって下さい」と張紙をして置いたところが昨日も今日もともらって下さる方があって,丸ビルのようなところでと不思議な気がしたものであった。次々と貰って下さる方があるので約20枚近くも描いた頃であったと思うが,こんな調子ならば番号を記してみようかという事になり,その後のものに第何本と記すようになった。「今日は良い日であった。観音様を3枚も描かせて貰った。ありがたいなー」。私はその声が今もって耳に残っているような気がする。「こうした事も店ならばこそで,たとえば門でも構えてベルを押して頼むのならばとてもこんな訳にはゆかなかっただろう」と話したこともあった。「どうして観音様の画を描くのか,色紙を買えば描いて下さるのですか」,そして「何枚描くおつもりですか」等と尋ねられ,無料で貰って頂くという事はなかなか難しかったようである。そのような時にも主人は殆ど説明らしい事をしなかった。「描けるだけ描かせて貰うのです」。とポツリと言って描き上げた観音像に向って合掌してお渡しするのが常であった。後年になって,「丸ビルの店を持って一番有難かったのは観音の施画をさせてもらったことだ」と言っていた。毎日店を閉じて帰る時,ドアに向って手を合わせていた姿を思い出す。

店の方も次第に丸ノ内の空気に溶け込んだと言うか繁昌を続けて,1934年には長男で一人息子の辰雄が手伝うようになった。

(以下冷蕊集の居士の文より抜粋)「中学を卒業すると共に商売に手不足な父に同情してか,自分の好きな漢学趣味をなげうって其儘店舗の人となった。がっちりした性格と用心深い綿密さとは私を超えた善いところで,事務的にも営業上にもすこぶる成績が上って,それからの和風堂は日毎に面目を新らたにしてくれた。(中略)私が毎日人様の希望に応じて描いている観音画も,番号が積りつもってようやく10000番に近くなってゆく。10000番,10000番と人様の話題に屢々上るので何となく変な気がする。私は10000番より10001番の方が尚よいのである。自分は10000番に対して何の別事はないといいまぎらわしながら内心,これはただごとはない,あるいは私の命の終りを予約しているかとさえ思われた。その折,せがれは,「10000番は僕が何とかして上げる」。と言っていた。その後辰雄の健康は次第に悪化し,その頃には激しい店の仕事に耐えないほどに病弱となって病床に呻吟中にも観音の番号は益々進んで,1939年3月3日に9800番に達した。その時病人の宗教的修練が最も熟したことを看取して病人に宣告した事は,「よく病み抜けてくれた。ここが絶頂である。その時こそ10000番をもって快気祝いをしてやるのだ。最早や病気も快方である。今日こそ通常通りの食事をしよう」。と白粥を炊いて佛前に供え,せがれにもいただせた。ああ何ぞ知らむ,その翌日3月4日遂に不帰の客となったのである。ところが,またふしぎなるかな,その時あたかも広島の熊平源蔵氏から観音供養の茶会を催して来客に頒つためとて,200枚の観音揮逓を依頼の手紙が到着しようとは。せがれは遂にその予言通り10000番に到達した時に命終したのである。「10000番は僕が何とかしてあげる」。と言った通り自らの身供養を以って私の観音を荘厳してくれたのである。」(抜粋終り)

辰雄の死後,その枕辺に置かれたままの小鉢の土筆の穂の出たるを見つめて詠める居士の歌

つくし土筆心をつくし身をつくし佛に捧げ終りぬ己が子

その悲しみを漸くにして越えてやがてかくなればとまれかくまれ働きてはたらきながら死なむとぞ思ふ

と詠んでいる。

冷涯集は前に述べたように,1939年3月4日に息子辰雄が亡くなったあと翌年に,彼の遺稿を主人が編集し発行したものである。その扉に梅の墨画に添えて,「梅の散る頃に死んだと云ふばかりでなく不思議に梅を見ると倅を思ひ出す。恰かも王夢楼の詩句に,冷蕊踈枝思入骨と有ったので此の冊を冷蕊集と名づき 一路居士」とある。数え年24歳の若さで亡くなった辰雄の清冽なおもかげがありありと立ち来る気がする。

以来20年を過ぎて,34年8月に病気で倒れる前日までに描き続けた観音の番号は,33787本に及んだ。「働きながら死なむとぞ思ふ」と詠んだ通りその半生を貫き通した和風堂内で倒れ,その後の6年間は全身の自由言語の自由もまったく失いながらも,静かに,生きながらの観音とまで人様に言われるような日々を過ごし,最後の一息まで命を大切に生き貫いた人と真実私は思ったのである。

1965年8月12日に亡くなった後,永年親しくして頂いた中野の沼袋にある百観音の草野昌悦尼のお許を得て,境内に観音画を刻した板碑を建立して3回忌の供養とした。2番目は慈眼院橋爪良全大僧正様の御厚意で,白衣大観音のうしろの桜の大樹の下に立派に建てて頂いた。3番,4番と縁に従って建立して行くうちに,京都嵐山の天竜寺塔頭の三秀院の境内に主人が生前から親しくして頂いた五島正眠先生のお世話で建った時,はたと,こんなに次々と建つのならばこの碑に番号を刻して置こうかと思いついた。五島先生は仏像の彫金家であられるので,建ち上ったその碑の裏面に第6番と刻って下さった。後から考えると,その昔主人が施画観音を始めた頃ボツボツ人様に貰って頂いている内に,これに番号を記して置こうと思ったのとはからずも一致したのである。その後19番20番と建立が続くうちに,次第に,かなえられるならば33三基をと強く念うようになった。

1928年に丸ビルに店を移した時から店を手伝った私は,店頭の仕事の合間には主人の側で墨を磨ったり,依頼される観音揮毫のための紙の用意などしながら,主人を訪れる多くの雅客との会話に耳を傾けるなど,精神的に充実した日々を過ごした。1935年春の彼岸会の中日の朝,店に出る途中に,丸ビル前で市電による事故のため,右足の複雑骨折という生涯にわたる大怪我をした。1年6ヶ月も東大(当時は帝大)病院に入院したりした事もあって,その後1943年に主人と結婚したのである。主人と私とは従兄妹の間柄であるが,年令も親子ほどに違った私がどんなにか至らぬことの多かった事であろうと,今もって後悔は尽きない。こうした私が後になって観音碑を建てるようになった事も,偶然とばかりではないのではなかろうか。自然の成行きとも思われ,また,御仏の慈悲の御手に指し示された道ではないかとも思われるこの頃である。橋爪良恒先生のお言葉「ひたむきにひとつのものを」を心の奥にたたみ込んで,足萎えの私はつまづいたり転んだりしながら危なげな足どりで,ひとつのものに向って,遥かなそして暖かい人情に彩られた輝くような美しい道を,観音のみ名を唱えつつ歩き続けたいと思うのです。

(1979年7月記)